Naturgeschichte der Katzen

Wann die Geschichte der Katzen begann, weiß man nicht genau. Es hängt auch davon ab, wie man eine Katze definiert - und das ist umstritten. Das Problem wird durch die Tatsache noch verstärkt, dass frühe Katzen in Wäldern lebten, wo sich nur selten Fossilien erhalten haben. Es gibt manchmal nur wenige Reste von Gehörknöchelchen, mit deren Hilfe man Familien von Fleischfressern unterscheiden kann. Die frühesten katzenartigen Raubtiere gehörten zu zwei Linien, die vor etwa 40 Millionen Jahren im späten Eozän in den Urwäldern Nordamerikas lebten. Eine Linie ist durch Hoplophoneus vertreten, die andere durch Dinictis, der in South Dakota lebte und wohl wie ein moderner Serval aussah.

Diese Linien teilten sich ein Merkmal, das heute ein Kennzeichen aller modernen Katzen ist - die messerartigen Eckzähne - und die meisten waren, wie bei Hoplophoneus, Säbelzähne. Diese Fossilien sind so katzenähnlich, dass man sie zunächst als Paläofeliden bezeichnete und sie zu den ersten Katzen kürte. Allerdings erwies sich ihr Verbreitungsgebiet in der Neuen Welt als Ärgernis. Der Katzenzweig der Fleischfresser ist nämlich fest in der Alten Welt verwurzelt, und es war der Hundezweig (Canidae), der sich zuerst in der Neuen Welt entwickelte. Könnten also die Begründer der Katzenlinie tatsächlich Angehörige des Hundezweigs gewesen sein? Man entschloß sich schließlich die Paläofeliden in Paläo-Säbelzähne umzubenennen, was weniger verwirrend ist. Waldlichtungen entstanden und boten eine Nische für Raubtiere, die aus dem Hinterhalt jagen, und so entwickelten sich die Paläo-Säbelzähne in katzenähnliche Fleischfresser, um diese Nische auszufüllen.

Ein weiterer möglicher Kandidat für die erste echte Katze ist Proailurus, der vor 30 Millionen Jahren in Europa lebte. Proailurus war ziemlich katzenähnlich und ein Mitglied des Katzenzweigs, repräsentierte aber möglicherweise nur eine Schleichkatze, wie die Fossa. Da Hyänen und Mungos, zwei andere Mitglieder des Katzenzweigs, im frühen Miozän vor etwa 22 Millionen Jahren entstanden sind, war es möglicherweise bei den Katzen auch so. Dann, vor 20 Millionen Jahren, hatte sich Pseudaelurus entwickelt und die Knochen dieses Tieres identifizieren es unbestreitbar als echte Katze. Zwischen 20 und 16 Millionen Jahren breiteten sich Arten wie Pseudaelurus bis nach Nordamerika aus.

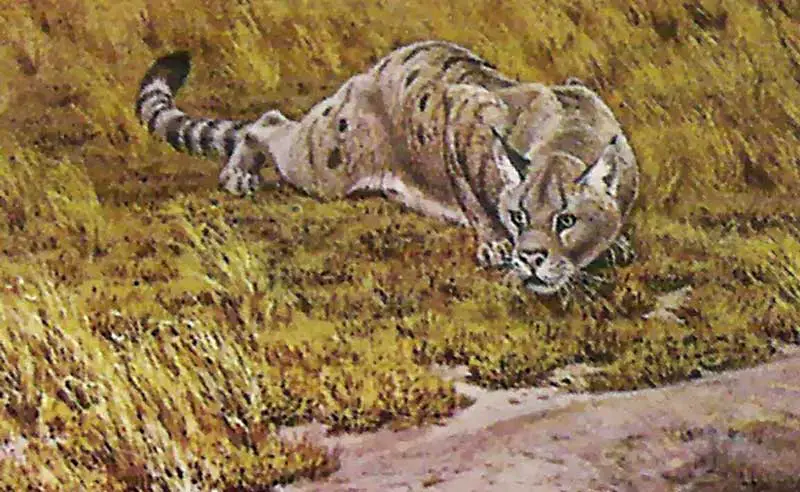

Pseudaelurus und andere frühe Katzen waren mittelgroße Tiere, die aus dem Hinterhalt jagten und deren Beute kleine Wirbeltiere (Vertebrata) waren. Auch heute noch ist dies die Lebensweise einer der ältesten überlebenden Katzenlinie, der Ozelot-Linie (Leopardus), die sich vor etwa 8 Millionen Jahren abspaltete. Heute ist diese Linie in Südamerika vertreten durch den Ozelot (Leopardus pardalis), Langschwanzkatze (Leopardus wiedii), Kleinfleckkatze (Leopardus geoffroyi oder Oncifelis geoffroyi), Tigerkatze (Leopardus tigrinus), Pampaskatze (Leopardus colocolo oder Oncifelis colocolo) und die Chilenische Waldkatze oder Kodkod (Leopardus guigna). Ihre Vorfahren entstanden wahrscheinlich im Süden Zentralasiens, die sich im Zeitraum vor fünf bis sechs Millionen Jahren über die Bering-Landbrücke nach Osten ausbreiteten. Von allen sechs modernen Arten nimmt man an, dass sie sich erst entwickelt haben, als ihre Vorfahren Südamerika bereits erreicht hatten. Einige Mitglieder dieser alten Abstammunglinie sind ihrem angestammten Lebensraum Wald treu geblieben. Die Langschwanzkatze ist zum Beispiel so vollkommen an das Baumleben angepasst, dass sie die Knöchel um 180 Grad schwenken kann, um kopfüber an Baumstämmen hinunter zu klettern. Auch ist sie in der Lage vertikal bis zu 2,5 Meter aus dem Stand zu springen. Andere Mitglieder haben sich an andere Lebensräume angepasst, wie die Pampaskatze, die, wie der Name schon sagt, die Wälder verließ, um in den großen Grasflächen (Pampa) Südamerikas zu jagen. Die Anden- oder Bergkatze ist hingegen ein Rätsel: die Knochen ihres Mittelohrs unterscheiden sich von denen aller anderen Katzen - ob sie zur Ozelot-Linie gehört oder zu einem anderen Zweig der Familie ist unbekannt.

Zusätzlich zu den sechs südamerikanischen Arten, gibt es die faszinierende Möglichkeit, dass eine siebte Art der Ozelot-Linie in der Alten Welt überlebt hat. Die Iriomote Katze (Prionailurus iriomotensis) wurde 1965 entdeckt und ist auf der bewaldeten Insel Iriomote, östlich von Taiwan, beheimatet. Die Iriomote Katze ist mit einer geschätzten Population von 80 Tieren die seltenste Katze der Welt. Obwohl sie wie andere eurasische Kleinkatzen aussieht, wurde spekuliert, ob sie der letzte Vertreter der Ozelot-Linie in der Alten Welt sein könnte.

Etwa 4 Millionen Jahre nachdem sich die Ozelot-Linie abgespalten hatte, entstanden die kleinen Wildkatzen, von denen eine zu unserem Haustier wurde. Die erste Katze dieser Linie war der Manul oder Pallaskatze (Felis manul) aus den Steppen Asiens, bald gefolgt von der Rohrkatze (Felis chaus), der europäischen und afrikanischen Wildkatze (Felis silvestris), und zwei winzigen Wüstenarten, der pelzfüßigen Sandkatze (Felis margarita) aus dem Nahen Osten und der Schwarzfußkatze (Felis nigripes) aus dem südlichen Afrika. Die chinesische Graukatze oder Gobikatze (Felis bieti) könnte ebenfalls zur Wildkatzen-Linie gehören. Auf die frühe Abspaltung des Manul weist die faszinierende Tatsache hin, dass er nicht Träger eines uralten Erregers, bekannt als Retrovirus, ist. Dieser Erreger muss den gemeinsamen Vorfahren der anderen Arten vor mehr als vier Millionen Jahren infiziert haben, aber erst nachdem sich der Manul von dieser Linie getrennt hatte.