Evolution der echten Katzen (Felidae)

Die heutigen fleischfressenden Säugetiere (Carnivora) entwickelten sich aus den Miaciden, kleinen marderartigen Insektenfressern mit kleinen Kiefern, die vor 60 - 55 Millionen Jahren lebten. Sie spalteten sich in zwei Linien auf: Miacidae und Viverravidae. Während aus den Miacidae die Gruppe der Bären und Hunde (Arctoidea und Canoidea) hervorging, entstanden aus den Viverravidae vor ca. 48 Millionen Jahren die Gruppe der Katzen, Hyänen (Hyaenidae), Schleichkatzen (Viverridae) und Mangusten (Aeluroidea und Feloidea). Aus den Viverravidae ging auch die Gruppe der Scheinsäbelzahnkatzen (Nimravidae) hervor, katzenähnliche Tiere, die sich parallel zu den echten Katzen entwickelten. Sie gehören nicht zur Linie der echten Katzen (Felidae) und sind ohne Nachkommen ausgestorben.

Evolution der ersten Katzen

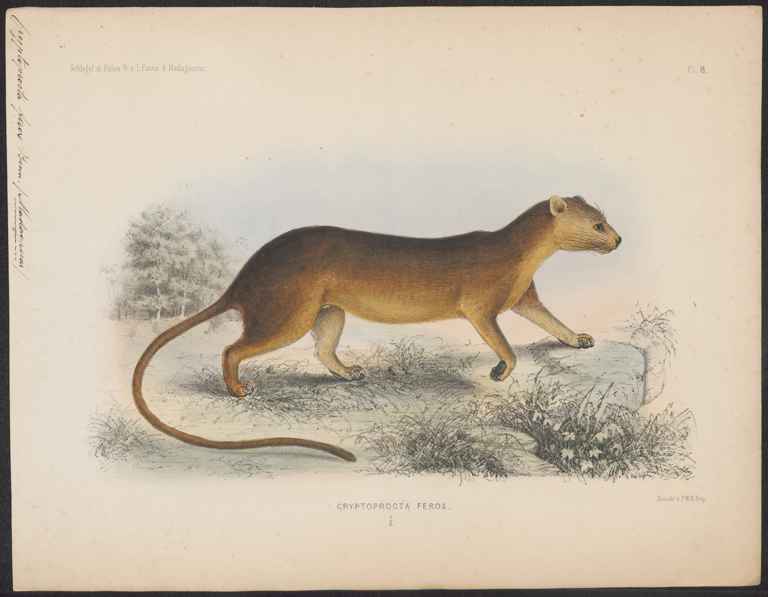

Proailurus

Die erste echte Katzengattung, die vor ca. 30 Millionen Jahren aus den Viverravidae hervorging, war Proailurus („erste Katze”). Die bekannteste Art war Proailurus lemanensis, deren fossile Überreste in Frankreich gefunden wurden. Proailurus war eine kleine Katze von der Größe eines Wiesels mit verhältnismäßig kurzen Beinen und einem langgestreckten Körper. Sie hatte im Gegensatz zu modernen Katzen (Felidae) einen zusätzlichen Prämolar auf jeder Seite des Unterkiefers.

Pseudaelurus

Vor ungefähr 20 Millionen Jahren ging aus Proailurus die Art Pseudaelurus hervor. Pseudaeluri waren Vorfahren der Katzen aus dem Miozän und hatten mit Pseudaelurus lorteti etwa die Größe eines heutigen Luchses (Lynx), während Proailurus validus die Größe eines kleinen Pumas erreichte. Drei andere Arten früher Katzen werden als Pratifelis, Vishnufelis und Sivaelurus (S. chinjienis) beschrieben. Pseudaelurus wiederum spaltete sich in zwei Hauptgruppen auf: Machairodontinae (echte Säbelzahnkatzen) und Schizailurus (die Vorfahren der heutigen Gruppe der Felidae).

Felidae

Vor 18 Millionen Jahren gingen aus Schizailurus die modernen Katzen (Felidae) hervor. Die ersten modernen Vertreter der Feliden waren frühe Geparde (Miracinonyx, Acinonyx). Man nimmt an, dass sie sich vor ungefähr 7 Millionen Jahren entwickelt haben. Einige Quellen berichten, dass sich der nordamerikanische Gepard (Miracinonyx) vor erst 4 Millionen Jahren aus Acinonyx entwickelte, doch neuere Studien zeigen, dass Miracinonyx vermutlich der Vorfahr sowohl von Geparden als auch von Pumas (Puma) war und als Art zwischen diesen beiden modernen Katzen lag.

Vor rund 12 Millionen Jahren erschien erstmals die Gattung Felis, aus der sich schließlich viele der heutigen Kleinkatzen entwickelten. Zwei der ersten modernen Felis-Arten waren Martellis Katze (Felis lunensis †) und der Manul oder Pallaskatze (Felis manul). Ausgestorbene Arten von Felis sind Felis attica, Felis bituminosa, Felis daggetti, Felis issiodorensis (Issoire-Luchs), Felis lunensis und Felis vorohuensis. Der Vorfahr der modernen Felis-Arten war Felis attica. Die Großkatzen der Gattung Panthera entwickelten sich erst vor rund 3 Millionen Jahren, von den einige Arten bereits wieder ausgestorben sind.

Die Gattungen Acinonyx, Felis und Panthera werden alle von heute lebenden Arten repräsentiert. Die Klassifizierung einiger dieser modernen Arten wird regelmäßig erneuert und umgebaut, je mehr komplette Fossilien von Vorläuferarten gefunden werden. Sie geben sichere Anhaltspunkte, wer von wem abstammt und wann die verschiedenen Abstammungslinien sich aufspalteten.

Heinrich, R.E.; Strait, S.G.; Houde, P. (2008). "Earliest Eocene Miacidae (Mammalia: Carnivora) from northwestern Wyoming". Journal of Paleontology 82 (1): 154–162. DOI:10.1666/05-118.1

W. D. Matthew: "The phylogeny of dogs", in: J. Mammal. 11/1930, S. 117-138; E. H. Colbert: "Origin of the Dog", in: Natural History, 43/1939, S. 90-101

Wesley-Hunt G.D.; Flynn J.J. 2005. Phylogeny of the Carnivora: basal relationships among the carnivoramorphans, and assessment of the position of 'Miacoidea' relative to Carnivora. Journal of Systematic Paleontology, 3 : 1-28. DOI:10.1017/S1477201904001518