Aqua (Satellit)

- Seiten mit Skriptfehlern

- Erdbeobachtungssatellit

- NASA

- Earth Observing System

- Raumfahrtmission 2002

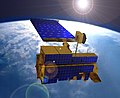

Aqua (lateinisch für Wasser), auch EOS-PM1 oder 27424 genannt, ist ein am 4. Mai 2002 gestarteter Forschungssatellit der US-amerikanischen Luft- und Raumfahrtbehörde NASA, der die komplexen Prozesse im Ökosystem unserer Erde erforschen soll.

Aqua ist Teil des Earth Observing System (EOS), eines etliche Missionen umfassenden, längerfristigen Forschungsprogramms der NASA. Die fünf Satelliten Aqua, Aura, CloudSat, PARASOL und CALIPSO bilden zusammen den A-Train. Aqua kostete 1 Milliarde US Dollar.

Informationen zur Umlaufbahn

Der Satellit bewegt sich auf einer polaren, sonnensynchronen Erdumlaufbahn. Dank dieser Flugbahn ergänzen sich Aqua und der im Jahre 1999 gestartete Satellit Terra gegenseitig, so dass dieselben Gebiete zu verschiedenen Tageszeiten beobachtet werden können, um zum Beispiel die Menge des Niederschlags genauer verfolgen zu können.

Sein Sekundärname EOS-PM1 leitet sich von der Tatsache ab, dass die äquatoriale Überflugszeit des Satelliten auf den Nachmittag fällt.

Beispielsweise überflog er im Oktober 2002 das Gebiet des Aralsees und machte Aufnahmen von ihm (siehe Weblink).

Mission

Aquas Haupt-Missionsziel ist es, große Mengen an Informationen über Verdunstung, Wolken und Niederschläge, den Anteil des Wasserdampfes in der Erdatmosphäre und über die Aerosole, aber auch über die Temperatur des Wassers und die Fläche des Meer- und Landeises zu gewinnen. Außerdem hat Aqua die Aufgabe, Veränderungen der Strömungen in den Ozeanen zu untersuchen und soll somit das Verständnis für die Auswirkungen der Wolken, des Oberflächenwassers und seinen Einfluss auf das irdische Klima verbessern.

Mit diesen Informationen sollen Prognosen zu Veränderungen des weltweiten Ökosystems und des Weltklimas verbessert werden. Auch die Genauigkeit von Wettervorhersagen soll mit Hilfe dieses Satelliten gesteigert werden.

Der Satellit

Aqua hat eine Größe von 4,8 Metern × 16,7 Metern × 8,0 Metern und eine Masse von 3.117 kg. Mitgeführt werden ebenfalls 230 Kilogramm Treibstoff für Kurskorrekturen. Mit Hilfe des großen Solarpanels werden 4,4 kW elektrische Leistung erzeugt, um die sechs wissenschaftlichen Instrumente mit Energie zu versorgen.

Instrumente

Aqua ist mit sechs Messinstrumenten ausgerüstet, die unterschiedliche Eigenschaften haben:

- AIRS

- (Atmospheric Infrared Sounder) ist ein erweitertes Infrarot-Messgerät, das genaue Temperatur- und Feuchtigkeitsprofile und eine Vielzahl anderer Informationen über die Atmosphäre gewinnen kann. Dieses Instrument hat ähnliche Aufgaben wie die Instrumente AMSU und HSB.

- AMSU

- Advanced Microwave Sounding Unit

- HSB

- Humidity Sounder for Brazil

- CERES

- Clouds and the Earth’s Radiant Energy System

- MODIS

- Moderate-Resolution Imaging Spectroradiometer

- AMSR-E

- Advanced Microwave Scanning Radiometer - EOS

Verlauf

| Zeitpunkt | Ereignis |

|---|---|

| 4. Mai 2002 | Die Delta II-Rakete, die den Satelliten in die Erdumlaufbahn transportiert, hebt vom Luftwaffenstützpunkt Vandenberg in Kalifornien ab. Wie geplant trennt sich Aqua während ihres ersten Orbits über Afrika von der Rakete und das Solarpanel entfaltet sich einige Minuten später über Europa. Auch das AMSR-E-Instrument wird aus der Transportposition gelöst, gefolgt von den zwei CERES-Instrumenten und der X-Band-Kamera. |

| 12.–14. Mai 2002 | Die Instrumente AMSU und HSB senden erste wissenschaftliche Daten. |

Siehe auch

- ENVISAT

- Liste der Erdbeobachtungssatelliten

- Blue Marble (Fotos der Erde)