Bronchialsystem

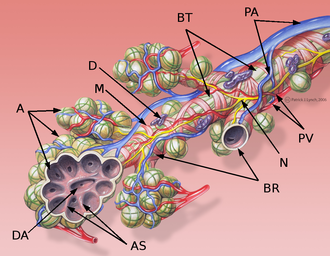

Mit dem Bronchialsystem werden die Luftwege in der Lunge zusammengefasst. Es lässt sich in einen konduktiven und einen respiratorischen Abschnitt einteilen.[1]

Der luftleitende (konduktive) Teil ist allein für den Transport der ein- und ausgeatmeten Luft verantwortlich. Er zählt zum anatomischen Totraum des Bronchialsystems. Zu ihm gehören die Bronchien sowie die Bronchioli lobulares und terminales. Der respiratorische Abschnitt hingegen besteht aus den Bronchioli respiratorii und den Ductus alveolares mit Lungenbläschen (Alveolen). Er entspricht dem Anteil des Bronchialbaums, der am Gasaustausch beteiligt ist.[1]

Hauptbronchien

Da das hinter dem Brustbein liegende Herz in die linke Thoraxhälfte hinein ragt, ist die linke Lunge kleiner als die rechte und hat nur zwei sogenannte Lungenlappen, während die rechte Lunge drei besitzt. Somit teilt sich der linke Hauptbronchus in zwei Lappenbronchien, der rechte entsprechend in drei, wobei die Durchmesser jeweils 8 bis 12 mm betragen. Die Lappenbronchien teilen sich – dem Aufbau der Lunge in Segmente entsprechend – in Segmentbronchien, die beidseits durchnummeriert wurden, um die Kommunikation zwischen den Ärzten zu erleichtern. 7 und 8 links bilden ein einzelnes Lungensegment mit der Nummer 8, somit fehlt links der Segmentbronchus 7.

Segmentbronchien, Bronchien und Bronchiolen

Jeder Segmentbronchus teilt sich in zwei so genannte Rami subsegmentales. Bis zum Durchmesser von 1 mm erfolgen weitere Teilungen und nur bis hierher enthält die Bronchialwand Knorpel, um das Offenbleiben der Bronchien und damit die Belüftung der gesamten Lunge zu gewährleisten. Mit fortschreitender Teilung nehmen Becherzellen und Flimmerepithel ab und es bildet sich unter der Schleimhaut ein ringförmiges Muskelsystem. Die Kontraktion desselben (Bronchokonstriktion) kann zum spastischen Asthma bronchiale führen.

Bronchiolen

Mit dem Verlust des Wandknorpels werden die entsprechenden Röhren jetzt Bronchiolen (Bronchioli) genannt. Sie besitzen ein einschichtiges (meist isoprismatisches) Flimmerepithel, das im Gegensatz zu den Bronchien keine Becherzellen mehr besitzt[1]. Die Öffnung des Lumens wird jetzt nur durch den Zug von elastischen Fasern gewährleistet. Die Bronchiolen teilen sich in jeweils 4–5 Endbronchiolen (Bronchioli terminales) und diese wieder in Bronchioli respiratorii, die etwa 1–3,5 mm lang und 0,4 mm weit sind. Stellenweise wird deren Wand schon von Lungenbläschen (Alveolen) gebildet. Die Wände der nächstfolgenden Alveolargänge (Ductus alveolares) bestehen nurmehr aus Alveolen. Sie enden im Saccus alveolaris.

Lobuli

Bronchioli terminales, Bronchioli respiratorii und Lungenbläschen bilden im Wesentlichen die Basis für die Gliederung der Lunge in Lungenläppchen (Lobuli). Im lockeren Bindegewebe zwischen diesen Lobuli, dem interlobulären Bindegewebe, das der notwendigen Verformbarkeit der Lunge dient, kann sich bei Erkrankungen Flüssigkeit ansammeln. Wenn es zum massiven Austritt von Flüssigkeit aus den Lungenkapillaren in den bindegewebigen Raum, das Interstitium, und in den Alveolarraum kommt, wird das als Lungenödem bezeichnet. Je nach Schweregrad werden vier Stadien unterschieden. Auch Luft kann hier eindringen und führt damit zum interstitiellen Lungenemphysem.

Erkrankungen

Häufige Erkrankungen im Bereich der Bronchien sind die chronisch obstruktiven Atemwegserkrankungen (COPD), Bronchitis oder obstruktives Lungenemphysem. Eine entzündliche Erkrankung der Atemwege, charakterisiert durch bronchiale Hyperreaktivität und variable Atemwegsobstruktion, ist das Asthma bronchiale. Das Bronchialkarzinom (Lungenkrebs) stellt mit 25 % das häufigste Karzinom dar und ist die häufigste Krebstodesursache bei Männern.

Siehe auch

- Bronchoskopie

- Bronchoalveoläre Lavage

- Bronchialtoilette

- Bronchospasmolytikum