Lungenbläschen

Die Lungenbläschen (medizinisch: Alveolen, von lat. Alveolus; englisch: pulmonary alveolus, air vesicles) sind die strukturellen Elemente der Lunge, in denen bei der Atmung der Gasaustausch zwischen Blut und Alveolarluft erfolgt.

Histologie

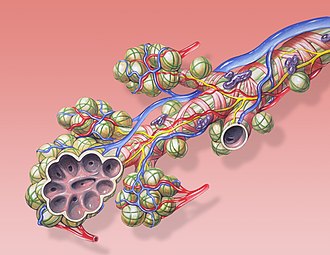

Die Alveolen haben die Form kleiner Bläschen. Sie sind weintraubenartig um einen Alveolargang (Ductus alveolaris) herum zu Alveolarsäckchen (Sacculi alveolares) zusammengefasst, die an den Enden der Bronchiolen ansetzen. Eine einzelne Alveole hat eine rundliche bis polygonale Grundform. Der Durchmesser der Lungenbläschen ist abhängig vom Entfaltungszustand und schwankt in Einatmung und Ausatmung zwischen 50 und 250 μm. Die Lungenbläschen im Versorgungsbereich eines Bronchiolus terminalis bilden die kleinste Lungeneinheit, den Azinus. Etwa 12 Azini bilden die Grundeinheiten für ein Lungenläppchen (Lobulus, 2 × 1 cm).

Benachbarte Lungenbläschen sind durch schmale Alveolarsepten voneinander getrennt, die lumenseitig mit einem spezialisierten Zelltyp, den Alveolarepithelzellen (Pneumozyten), ausgekleidet sind. In den Septen finden sich feinste Poren, die benachbarte Alveolen miteinander verbinden (Kohnsche Poren).[1] Man unterscheidet:

- flache Alveolarepithelzellen, Pneumozyten Typ I genannt, die streckenweise weniger als 0,1 μm dick sind und der Basalmembran aufsitzen

- kubische Alveolarepithelzellen, Pneumozyten Typ II genannt, die Produzenten des Surfactants, eines Atelektasefaktors.

Zusätzlich finden sich in den Lungenbläschen Alveolarmakrophagen, die aus dem Blut stammen und Staub phagozytieren (Staubzellen) oder nach Blutungen Blutfarbstoff aufnehmen („Herzfehlerzellen“). Unterhalb des Alveolarepithels findet sich in den Alveolarsepten subepitheliales Bindegewebe, das als Interstitium der Lunge bezeichnet wird. Es enthält reichlich Blutkapillaren, daneben Fibroblasten, Kollagenfasern, elastische Fasern und Proteoglykane.

Physiologie

In den Lungenbläschen findet der Austausch der Atemgase zwischen den ausgefüllten Hohlräumen und dem Blut in den Lungenkapillaren statt. Die Zahl der Lungenbläschen wird auf ungefähr 300 Millionen und ihre Gesamtoberfläche auf 80-120 m2 geschätzt. Die Lungenbläschen sind eng mit dem Kapillarsystem der Lunge verbunden. Beide Basalmembranen sind großteils miteinander verschmolzen. Das alveoläre Epithel ist so dünn, dass die Atemgase Kohlenstoffdioxid und Sauerstoff hindurch diffundieren können. Da die Interzellularkontakte des Kapillarendothels für Flüssigkeit durchlässiger sind als die der Lungenbläschenzellen, kann bei Herzschwäche Flüssigkeit in das Bindegewebe austreten und zu einem interstitiellen Ödem führen.

Siehe auch

Einzelnachweise

- ↑ Pulmonary Surfactant: The Key to the Evolution of Air Breathing News Physiol Sci 18: 151-157, 2003; doi:10.1152/nips.01438.2003

Literatur

- G. Thews: Anatomie, Physiologie, Pathophysiologie des Menschen. Wiss. Verlag-Ges., Stuttgart 2007, ISBN 978-3-8047-2342-9

Weblinks

- Wikibooks: Alveolen – Lern- und Lehrmaterialien

| Dieser Text basiert ganz oder teilweise auf dem Flexikon, einem Wiki der Firma DocCheck und ist unter GNU-FDL lizenziert. |