Mutations-Akkumulations-Theorie

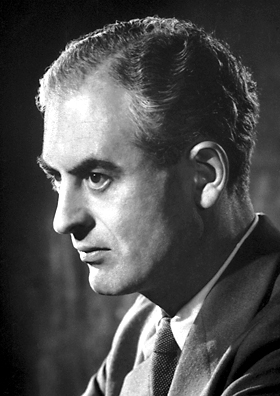

Die Mutations-Akkumulations-Theorie, die häufig auch in der deutschsprachigen Literatur verwendete englischsprachige Bezeichnung ist mutation accumulation theory (of ageing), ist eine 1952 von dem britischen Nobelpreisträger Peter Brian Medawar aufgestellte Theorie zur Erklärung der Ursachen für das Altern. Die Theorie ist im Einklang mit der Evolutionstheorie, auf der sie aufbaut, und gehört zu den Evolutionstheorien des Alterns.

Beschreibung

Die Mutations-Akkumulations-Theorie begründet sich auf zwei Überlegungen:[1]

- Allele können in allen Lebensphasen eines Organismus aktiv werden und so den Phänotyp beeinflussen. Dieser Zeitpunkt kann beispielsweise auch im hohen Alter des Organismus liegen.

- Die Selektion ist bei älteren Individuen eine schwächere Kraft als bei jüngeren, da ältere Individuen im Normalfall einen deutlich geringeren Anteil an der Gesamtpopulation haben.

Das Altern ist nach der Mutations-Akkumulations-Theorie die Folge einer abgeschwächten Selektionswirkung auf spät wirksame Allele, die einen wie auch immer gearteten fitnessmindernden Effekt haben.

Nahezu alle Tiere in der freien Wildbahn sterben den Katastrophentod, beispielsweise durch Unfälle, Krankheiten oder Prädatoren, bevor sie in den Bereich der maximalen Lebenserwartung (ω) kommen. Medawar schloss daraus, dass in hohem Alter kein ausreichender Selektionsdruck gegen das Altern vorhanden ist.[2] Den fehlenden Selektionsdruck nannte Medawar Selektionsschatten.[3] Als Folge von vernachlässigten Reparaturmechanismen würden sich über die Lebensspanne des Organismus Mutationen in den Zellen ansammeln (Mutations-Akkumulation), die erst in fortgeschrittenem Alter ihre negativen Auswirkungen zeigen und dort zu den bekannten Alterserscheinungen führen.[4][5]

Medawar sah in der Vernachlässigung der Homöostase die Ursache des Alterns. Die Akkumulation der Mutationen verläuft seiner Theorie zur Folge im Wesentlichen stochastisch, das heißt nach zeitlich geordneten zufälligen Vorgängen. Nur in Ausnahmefällen gelangen die Mutationen in den Genpool der Population.[6][7][1]

Rezeption

Die moderne Molekularbiologie hat im Laufe der Zeit einige Schwächen in Medawars Theorie aufgedeckt. Auch stehen einige Ergebnisse mit Modellorganismen im Widerspruch zur Mutations-Akkumulations-Theorie. Beides hat zu Weiterentwicklungen der Mutations-Akkumulations-Theorie geführt. Dies sind unter anderem die von George C. Williams aufgestellte Theorie der Antagonistischen Pleiotropie und die Disposable-Soma-Theorie von Tom Kirkwood. Alle drei Theorien zusammen schließen sich nicht aus. Die wesentliche gemeinsame Aussage ist bei allen dreien, dass das extrinsische Mortalitätsrisiko (äußere Einwirkungen die zum Tod führen) der entscheidende ultimate Faktor für die Ausprägung der intrinsischen Alterungsrate ist.[1]

Einzelnachweise

- ↑ 1,0 1,1 1,2 P. Dammann: Seneszenz bei Afrikanischen Sandgräbern (Bathyergidae, Rodentia) unter besonderer Berücksichtigung der Gattung Fukomys. Dissertation, Universität Essen-Duisburg, 2006, S. 10.

- ↑ P. Ljubuncic und A. Z. Reznick: The evolutionary theories of aging revisited – a mini-review. In: Gerontology 55, 2009, S. 205–216. PMID 19202326 (Review)

- ↑ H. Niedermüller und G. Hofecker: Lebensdauer: Genetische Determinierung und lebensverlängernde Strategien. In: Molekularmedizinische Grundlagen von altersspezifischen Erkrankungen. D. Ganten und K. Ruckpaul (Hrsg.): Verlag Springer, 2004, ISBN 3-540-00858-6 S. 13. eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche

- ↑ P. B. Medawar: An Unsolved Problem of Biology. In: Uniqueness of the Individual. Verlag H. K. Lewis, London, 1952, S. 44–70.

- ↑ E. B. Edney und R. W. Gill: Evolution of senescence and specific longevity. In: Nature 220, 1968, S. 281–282. PMID 5684860

- ↑ T. B. Kirkwood und S. N. Austad: Why do we age? In: Nature 408, 2000, S. 233–238. PMID 11089980 (Review)

- ↑ L. Partridge und D. Gems: The evolution of longevity. In: Current Biology 12, 2002, R544–R546. PMID 12194832

Weiterführende Literatur

- T. C. Goldsmith: The Evolution of Aging. Ausgabe 2. Verlag Azinet, 2006, ISBN 0-9788709-0-5, S. 39–44. eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche

- A. Baudisch: Inevitable aging?: contributions to evolutionary-demographic theory. Verlag Springer, 2008, ISBN 978-3-540-76655-1. eingeschränkte Vorschau in der Google-Buchsuche