Bdelloida

- Seiten mit Skriptfehlern

- Rädertierchen

- Rotatoria

| Bdelloida | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

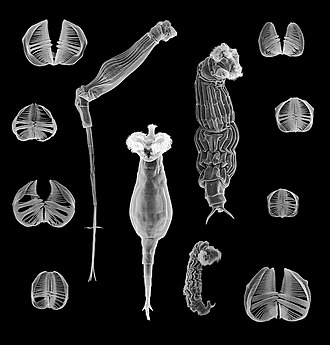

Verschiedene Bdelloida der Gattung Rotaria und deren Kieferstrukturen | ||||||||||||

| Systematik | ||||||||||||

| ||||||||||||

| Wissenschaftlicher Name | ||||||||||||

| Bdelloida | ||||||||||||

| Hudson, 1884 |

Die Bdelloida stellen eine Ordnung mit etwa 300 bekannten Arten innerhalb der Rädertierchen (Rotatoria, Rotifera) dar. Sie leben vor allem im Süßwasser sowie in feuchten bis nassen Böden. Sie sind gekennzeichnet durch ihre typische Morphologie sowie durch ihre häufig egelartig kriechende Fortbewegung, welche ihnen ihren Namen verliehen hat (gr. βδελλα, bdella = „Egel“).

Merkmale

Der Vorderkörper der Bdelloida besitzt ein ausgeprägtes, zweiteiliges Räderorgan sowie einen so genannten Rüssel (Proboscis). Dabei dient das Räderorgan wie bei allen anderen Rädertierchen der Nahrungsaufnahme, der Rüssel ist dagegen für die kriechende Fortbewegung als vorderer Anheftungspunkt ausgebildet. Den hinteren Anheftungspunkt bietet der Kriechfuß mit einer eigenen Haftplatte. Der Rumpf enthält im vorderen Darmbereich den kräftigen Kaumagen (Mastax) sowie paarige Ovarien, die aus einem syncytialen Gewebe bestehen. Männchen sind bei den Bdelloida nicht bekannt, alle Arten pflanzen sich durch Parthenogenese fort. In einigen Genabschnitten (genauer in den Telomeren) der Art Adineta vaga konnten Wissenschaftler Gene von Pflanzen, Tieren, Pilzen und Bakterien nachweisen.[1]

Lebensraum

Die Bdelloida sind sehr widerstandsfähig und können in vielen Lebensräumen überleben, vor allem in Süßgewässern, in feuchtem Moos oder in nasser Erde. In Massen sind sie in überdüngten (eutrophen) Kleingewässern zu finden. Bei Trockenheit können viele Arten, darunter etwa Macrotrachela quadricornifera, Dauerstadien bilden und sind so zur Anhydrobiose, einer Form der Kryptobiose, befähigt.

Taxonomie

Die Bdelloida bilden eine natürliche Gruppe, ein so genanntes Monophylum. Über verschiedene molekularbiologische Untersuchungen sowie morphologische Vergleiche wurde plausibel nachgewiesen, dass ihre nächsten Verwandten die parasitisch lebenden Kratzwürmer (Acanthocephala) darstellen, die in der klassischen Systematik als eigener Tierstamm neben den Rädertierchen betrachtet werden.[2][3]

Belege

Einzelnachweise

- ↑ Spektrum der Wissenschaft: Meister im Genklau

- ↑ James R. Garey, Thomas J. Near, Michael R. Nonnemacher1, Steven A. Nadler: Molecular evidence for Acanthocephala as a subtaxon of Rotifera. Journal of Molecular Evolution 43 (3), 1996; Seiten 287–292 (Abstract)

- ↑ Martín García-Varela, Gerardo Pérez-Ponce de León, Patricia de la Torre, Michael P. Cummings, S.S.S. Sarma, Juan P. Laclette: Phylogenetic Relationships of Acanthocephala Based on Analysis of 18S Ribosomal RNA Gene Sequences. Journal of Molecular Evolution 50 (6), 2000; Seiten 532–540 (Abstract)

Literatur

- Sievert Lorenzen: Rotatorien (Rotifera), Rädertiere; in : Wilfried Westheide, Reinhard Rieger: Spezielle Zoologie. Teil 1: Einzeller und wirbellose Tiere. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart und Jena 1996; Seiten 714–722. ISBN 3-437-20515-3

Weblinks

- Commons: Bdelloidea – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

- Tree Of Life Web Project - Bdelloidea