Bdellovibrio

| Bdellovibrio | ||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

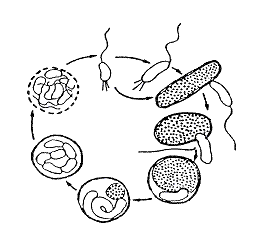

Bdellovibrio-Zyklus | ||||||||||||

| Systematik | ||||||||||||

| ||||||||||||

| Wissenschaftlicher Name | ||||||||||||

| Bdellovibrio | ||||||||||||

| Stolp & Starr 1963 | ||||||||||||

| Arten | ||||||||||||

|

Bdellovibrio ist eine Bakteriengattung, die sehr kleine, sehr schnell schwimmende, gramnegative, aerobe, bakterienparasitische Arten umfasst.

Sie sind monopolar monotrich begeißelt und schwimmen mit einer Geschwindigkeit des 100fachen ihrer Körperlänge pro Sekunde. Bdellovibrien befallen meist gramnegative Bakterien, bevorzugt Pseudomonas und Enterobakterien.

Lebenszyklus

Die frei schwimmenden Individuen von Bdellovibrio heften sich an die Zellwand ihrer Opfer, durchdringen die Zellwand, dringen in den periplasmatischen Raum ein und verdauen dann das Zytoplasma ihres Wirts. Nach Vermehrung durch Zellteilung gelangen die Nachkommen durch Auflösen der Zellwand des Wirts ins Freie.

Die Erbeutung von Wirtsbakterien wird dadurch erleichtert, dass die Bdellovibrionen besonders schnell schwimmen können. Dies wird dadurch erreicht, dass sie eine im Vergleich zu „normalen“ Bakteriengeißeln dickere Geißel besitzen. Dies ermöglicht einen stärkeren Schub bei der Fortbewegung. In Verbindung mit der geringen Größe der Bdellovibrionen werden auf diese Weise sehr hohe Geschwindigkeiten erreicht, so dass sie ihre Beutebakterien leicht erreichen können. Auch die Form der Geißel ist ungewöhnlich: Der körpernahe Abschnitt hat eine größere Wendelumgangshöhe als der körperfernere Abschnitt.

Haben die Parasiten ihre Beute erreicht, heften sie sich fest an deren Oberfläche an und vollführen mit Hilfe ihrer starken Geißel schnelle Drehbewegungen, die als „Bohren“ gedeutet wurden. Ob tatsächlich mechanische Einwirkungen beim Eindringen in das Beutebakterium mitwirken, ist nicht gesichert. Vermutlich schüttet B. bacteriovorus eine Mischung aus hydrolytischen Enzymen aus, die lokal begrenzt die Zellwand öffnen und es dem Eindringling erlauben, in das Periplasma der Beute zu schlüpfen. Das entstandene Loch wird danach wieder vollständig verschlossen. Im Periplasma bauen die Eindringlinge mit Hilfe vieler hydrolytischer Enzyme und einer großen Zahl verschiedener Transportkomplexe die Makromoleküle im Zytoplasma der Beute ab und nutzen sie als Substrat (als Nährstoffe) für das eigene Wachstum. Die Parasiten wachsen im Inneren des Wirts zu einem Zylinder heran, aus dem durch Zellteilung und Einschnürung viele gleich große neue einzellige Individuen entstehen. Nach Zellteilungen und Reifung kommt es – wiederum durch einen Angriff hydrolytischer Enzyme – zur völligen Zerstörung der Beutebakterien und gleichzeitig zur Freisetzung von einer meist ungeraden Zahl von neuen B. bacteriovorus-Individuen.

Genomforschung

Im Jahre 2004 wurde von S. Schuster und Kollegen die Basensequenz des kompletten Genoms von B. bacteriovorus publiziert. Sie stellen die aus der Basensequenz abgeleiteten Daten dem Lebenszyklus von B. bacteriovorus gegenüber und dabei gelingt es ihnen darzustellen, wie sich dieser in der genomischen Ausstattung des Bakteriums widerspiegelt. Für alle acht verschiedenen Phasen des Lebenszyklus (Wahrnehmung der Beute – Anheftung – Eindringen – sich Einrichten – Bildung des Bdelloplasten – Zellteilung – Reifung – Freisetzung) konnten Gene bzw. Proteine identifiziert werden, die vermutlich in der jeweiligen Phase eine entscheidende Rolle spielen. So wurden Gene für die Bildung der Flagelle und verschiedener Haftstrukturen identifiziert, die an den ersten beiden Phasen beteiligt sein dürften.

Literatur

Snjezana Rendulic, Pratik Jagtap, Andrea Rosinus, Mark Eppinger, Claudia Baar, Christa Lanz, Heike Keller, Carey Lambert, Katy J. Evans, Alexander Goesmann, Folker Meyer, R. Elizabeth Sockett, Stephan C. Schuster: A Predator Unmasked: Life Cycle of Bdellovibrio bacteriovorus from a Genomic Perspective In: Science. Bd. 303, S. 689-692.