Frühe Geparde (Miracinonyx, Acinonyx)

Moderne Katzen entwickelten sich vor rund 18 Millionen Jahren. Die ersten Geparde, die sich vor rund sieben Millionen Jahren entwickelten, werden heute durch Acinonyx, dem modernen Gepard, repräsentiert.

Miracinonyx

Ältere Quellen berichten, dass Miracinonyx, eine ausgestorbene nordamerikanische Gattung, sich vor erst vier Millionen Jahren aus Acinonyx entwickelte. Neuere Forschungsergebnisse deuten jedoch darauf hin, dass umgekehrt Miracinonyx der Vorfahr der heutigen Geparde und Pumas (Puma) ist und als Art zwischen diesen beiden modernen Formen anzusiedeln ist. Abwandernde Populationen führten dann zu den heute ausgestorbenen nordamerikanischen Arten. Eine andere Gepardengattung waren die Sivapanthera.

Miracinonyx inexpectatus

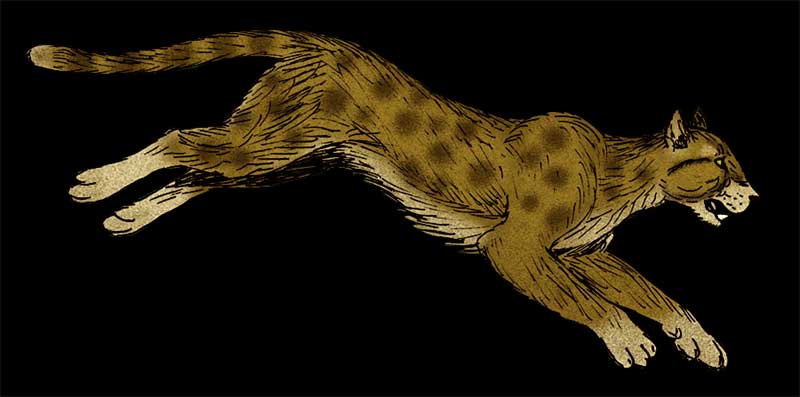

Miracinonyx inexpectatus [M. studeri] lebte vor 1 bis 1,5 Millionen Jahren während des frühen Pleistozäns in Nordamerika, könnte aber auch älter sein. Seine Körperproportionen lagen wohl zwischen denen eines modernen Geparden und eines modernen Pumas, was dazu führte, dass Miracinonyx manchmal mit dem kryptozoologischen Onza, einer angeblich grazilen Form des Pumas, in Verbindung gebracht wird. Miracynonix inexpectatus hatte vollständig einziehbare Krallen und konnte aufgrund seines schlanken Körperbaus wahrscheinlich schneller laufen als der Puma. Eventuell konnte er noch klettern und hatte seinen Lebensraum weniger in der Prärie als in stärker bewaldeten Regionen. Aufgrund des etwas kühleren Lebensraumes könnte er ein längeres Fell gehabt haben.

Im späten Pleistozän vor 100.000 Jahren gab es zwei Arten von Geparden in Nordamerika: Miracinonyx inexpectatus [M. studeri] und Miracinonyx trumani, der den echten Geparden morphologisch am ähnlichsten war. Er lebte in der Prärie sowie den weiten Ebenen des westlichen Nordamerika und jagte sehr wahrscheinlich die Huftiere der Great Plains, wie den heute noch lebenden Gabelbock.

Fossile Belege von frühen Geparden sind leider nur fragmentarisch erhalten, trotzdem kann man erkennen, dass Miracinonyx den modernen afrikanischen Geparden insofern ähnelte, als dass auch er ein kurzes Gesicht, breite Nasengänge und einen langen Körper hatte. Miracinonyx inexpectatus und Miracinonyx trumani könnten der Grund dafür sein, dass sich in Nordamerika recht schnelle Sprinter entwickelten und kein lebendes Raubtier Nordamerikas die enorme Geschwindigkeit des Gabelbockes erreicht. Ihre maximale Höchstgeschwindigkeit von 97 km/h ist weit höher als nötig, um den noch heute lebenden amerikanischen Raubtieren wie dem Puma und dem Wolf zu entkommen. Anders als moderne Geparde konnte Miracinonyx inexpectatus seine Krallen vollständig einziehen. Er war von robuster Gestalt und hatte kürzere Gliedmaßen als moderne Geparde. Miracinonyx inexpectatus war wohl schneller als der Puma, erreichte jedoch nicht die Sprint-Perfektion wie der moderne Gepard. Dafür konnte Miracinonyx besser klettern.

Acinonyx pardinensis

Die frühen echten Geparde (Acinonyx pardinensis) tauchten im Pliozän auf und waren mit ihren 100 kg viel größer als die moderne Version. Diese als Riesengeparde bekannten Katzen waren wähend der Eiszeit über China, Indien und Südeuropa verbreitet, erreichten die Größe eines Löwen (Panthera leo) und waren möglicherweise genauso schnell wie ihre heutigen Verwandten.

Der Lebensraum der etwas kleineren Arten wie Acinonyx intermedius erstreckte sich im mittleren Pleistozän von Afrika bis in den fernen Osten nach China. Diese Katzen passten sich mehr und mehr an die Jagd in offenem Gelände an, sie waren etwas größer als moderne Geparde. Acinonyx parchidinensis war ein Gepard des Pleistozäns. Der kleinere moderne Gepard (Acinonyx jubatus) war füher ebenfalls weit verbreitet, die Art starb jedoch in Ostasien am Ende der Eiszeit aus und so beschränkt sich sein heutiges Verbreitungsgebiet auf Ost- und Südafrika, sowie auf kleine Populationen in Arabien und nördlich der Sahara.

Johnson, W.E., Eizirik, E., Pecon-Slattery, J., Murphy, W.J., Antunes, A., Teeling, E. & O'Brien, S.J.: The Late Miocene radiation of modern Felidae: A genetic assessment. (abstract) In: Science. 311, Nr. 5757, 6 January 2006, S. 73–77. doi:10.1126/science.1122277.

Daniel B. Adams: The Cheetah: Native American. (abstract) In: Science. 205, Nr. 4411, 14. September 1979, S. 1155–1158. doi:10.1126/science.205.4411.1155..

G. S. Morgan. 1991. Bulletin of the American Museum of Natural History 206

J. W. Gidley and C. L. Gazin. 1938. The Pleistocene vertebrate fauna from Cumberland Cave, Maryland. United States National Museum Bulletin 171:1-99

A. D. Barnosky and D. L. Rasmussen. 1988. Annals of Carnegie Museum 57(12):267-292

J. W. Gidley. 1913. Preliminary report on a recently discovered Pleistocene cave deposit near Cumberland, Maryland. Proceedings of The United States National Museum 46:93-102

J. E. Guilday et al. 1984. In W. C. Mahaney (ed.), Correlation of Quaternary Chronologies

M. J. Kohn, M. P. McKay, and J. L. Knight. 2005. Dining in the Pleistocene -- who's on the menu?. Geology 33(8):649-652

C. W. Hibbard and W. W. Dalquest. 1966. Contributions from the Museum of Paleontology, University of Michigan 21(1)

C. A. Repenning and F. Grady. 1988. United States Geological Survey Bulletin 1853

A. D. Barnosky and D. L. Rasmussen. 1988. Annals of Carnegie Museum 57(12):267-292

S. D. Emslie. 1986. Late Pleistocene vertebrates from Gunnison County, Colorado. Journal of Paleontology 60(1):170-176

L. Lipps and C. E. Ray. 1967. The Pleistocene fossiliferous deposit at Ladds, Bartow County, Georgia. Bulletin of the Georgia Academy of Science 25(3):113-119

J. Leidy. 1860. Description of Vertebrate Fossils. Post-Pleiocene Fossils of South-Carolina 99-122

A. E. Sanders. 2002. Additions to the Pleistocene Mammal Faunas of South Carolina, North Carolina, and Georgia. American Philosophical Society 1-152

B. H. Slaughter. 1966. The Moore Pit local fauna; Pleistocene of Texas. Journal of Paleontology 40(1):78-91

X. Wang and L. D. Martin. 1993. Natural Trap Cave. National Geographic Research & Exploration 9(4):422-435

W. E. Miller and O. Carranza-Castaneda. 1984. Journal of Vertebrate Paleontology 4(2):216-236