Machairodontinae (echte Säbelzahnkatzen)

Die Machairodontinae sind echte Katzen und ihre Fossilien sind in Nordamerika, Europa, Asien und Afrika gefunden worden. Obwohl man im Allgemeinen dazu neigt, von „der Säbelzahnkatze” zu sprechen, gab es in Wirklichkeit zwei Gruppen: Solche mit dolchähnlich geformten Zähnen und solche mit krummsäbelähnlich geformten Zähnen.

Die „Dolchzähne” hatten zwei lange, schmale obere Eckzähne, waren stämmig gebaut und hatten kurze Beine. Die „Krummsäbelzähne” hatten kürzere, breitere obere Eckzähne, längere und dünnere Beine und waren im Allgemeinen etwas schlanker. Eine Ausnahme bildete Xenosmilus, das die breiten Eckzähne einer Krummsäbelkatze hatte, aber die kurzen Beine eines „Dolchzahns” besaß.

Moderne Katzen haben konische Eckzähne, die der Machairodontia (machairodont bedeutet „Säbelzahn“) waren seitlich ähnlich wie Klingen abgeflacht. Um ihren großen Eckzähnen genügend Platz zu bieten, hatten sie weniger obere Prämolare. Ihre Schneidezähne waren größer, anders gewinkelt und lagen weiter vorn als bei heutigen Katzen. Weitere Anpassungen ermöglichten es, die Kiefer extrem weit zu öffnen, außerdem bildeten sie kräftige Nackenmuskeln aus. Einige Arten, wie z.B. Megantereon hatten wie die Nimraviden einen knöchernen Flansch, der abwärts von der Frontseite ihres Unterkiefers hervorstand.

Obwohl Säbelzahnkatzen Eckzähne so lang wie Dolche hatten, waren diese vermutlich zu stumpf und zu zerbrechlich um die Beute damit auch tatsächlich zu „erstechen”. Es ist unwahrscheinlich, dass sie mit ihren langen Zähnen an den Nacken des Beutetieres gingen, um die Wirbelsäule zu durchtrennen (wie das viele moderne Katzen tun). Wenn sie auf Knochenmaterial trafen, konnten sie leicht zerbrechen, was möglicherweise zu Abszessen oder tödlichen bakteriellen Infektionen führte. Die gegenwärtige Theorie ist, dass Säbelzahnkatzen an die Kehle ihres Opfers sprangen, um mit ihren mächtigen Zähnen die Arterien und die Luftröhre zu durchtrennen.

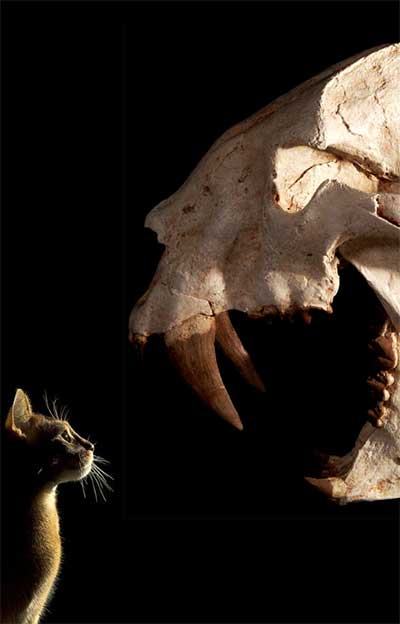

Größenvergleiche

Weitere Infos über Säbelzahnkatzen gibt es hier

| Familie Machairodontinae (Säbelzahnkatzen, Gill, 1872) | |||

|---|---|---|---|

| Tribus Machairodontini (Gill, 1872) | Tribus Smilodontini (Kretzoi, 1929) | ||

| Gattung | Art | Gattung | Art |

| Machairodus (Kaup, 1833) | Machairodus africanus | Smilodon (Lund, 1842) | Smilodon fatalis |

| Machairodus aphanistus | Smilodon gracilis | ||

| Machairodus giganteus | Smilodon populator | ||

| Machairodus oradensis | Megantereon (Croizet & Jobert, 1828) | Megantereon nihowanensis | |

| Machairodus colorandensis | Megantereon cultridens | ||

| Machairodus transvaalensis | Megantereon whitei | ||

| Machairodus alberdiae | Megantereon gracile | ||

| Machairodus copei | Megantereon eurynodon | ||

| Machairodus laskarevi | Megantereon megantereon | ||

| Machairodus irtyschensis | Megantereon vakhshensis | ||

| Machairodus kabir | Megantereon ekidoit | ||

| Machairodus kurteni | Megantereon falconeri | ||

| Machairodus fires | Megantereon hesperus | ||

| Machairodus ischimicus | Megantereon spiryleris | ||

| Machairodus schlosseri | Paramachairodus (Pilgrim, 1913) | Paramachairodus ogygia | |

| Machairodus palanderi | Paramachairodus orientalis | ||

| Machairodus palmidens | Paramachairodus maximiliani | ||

| Machairodus inexpectatus | |||

| Amphimachairodus giganteus | |||

| Homotherium (Fabrini, 1890) | Homotherium serum | ||

| Homotherium latidens | |||

| Homotherium aethiopicum | |||

| Homotherium hadarensis | |||

| Homotherium nestianus | |||

| Homotherium nihowanensis | |||

| Homotherium sainzelli | |||

| Homotherium ultimum | |||

| Homotherium crenatidens | |||

| Xenosmilus | Xenosmilus hodsonae | ||

| Lokontailurus | |||

| Miomachairodus | |||

| Hemimachairodus | |||

| Dinobastis (Cope, 1893) | Dinobastis ischyrus | ||

| Dinobastis serus | |||