Speichel-Amylase

- Wikipedia:Vorlagenfehler/Vorlage:Cite journal/temporär

- ATC-A09

- Glykosidase

| Speichel-Amylase | ||

|---|---|---|

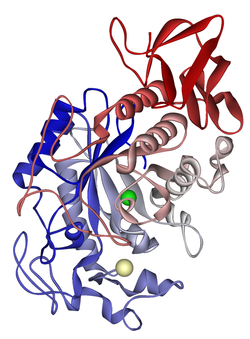

| Bändermodell nach PDB 1SMD | ||

| Vorhandene Strukturdaten: s. UniProt | ||

| Masse/Länge Primärstruktur | 496 Aminosäuren | |

| Sekundär- bis Quartärstruktur | Monomer | |

| Kofaktor | Calcium, Chlorid | |

| Bezeichner | ||

| Gen-Name(n) | AMY1A, AMY1B, AMY1C | |

| Externe IDs | OMIM: 104700 UniProt: P04745 CAS-Nummer: 9000-90-2 | |

| Arzneistoffangaben | ||

| ATC-Code | A09AA01 | |

| Enzymklassifikation | ||

| EC, Kategorie | 3.2.1.1 Glykosidase | |

| Reaktionsart | Hydrolyse von 1,4-α-D-Glykosidbindungen | |

| Substrat | Stärke, Glycogen und ähnliche Oligo- oder Polysaccharide | |

| Produkte | Maltose, Maltotriose | |

| Vorkommen | ||

| Homologie-Familie | alpha-Amylase | |

| Übergeordnetes Taxon | Lebewesen | |

Speichel-Amylase (auch α-Amylase 1, Ptyalin) heißen drei Enzym-Isoformen, die vom Menschen im Speichel produziert werden. Es handelt sich um dasjenige Enzym in allen Lebewesen, das Speicher-Kohlenhydrate wie Stärke und Glykogen über die Trennung von 1,4-α-D-Glykosidbindungen in seine Bestandteile zu spalten vermag. Bei vielen Wirbeltieren, so auch beim Menschen beginnt mit der Produktion des Enzyms im Speichel die Kohlenhydratverdauung.[1]

Zwei weitere Isoformen werden von der Pankreas produziert, diese heißen Pankreas-Amylase.

Die für die Codierung der Isoformen zuständigen Gene haben die Namen AMY1A, AMY1B und AMY1C. Sie unterscheiden sich nur geringfügig voneinander. Nach neusten Untersuchungen haben sich die Isoformen durch Kopie gebildet, und das erst vor kurzem. Es ist das erste Beispiel für genetische Anpassung an veränderte Lebens- und Ernährungsgewohnheiten beim Menschen.[2]

Katalysierte Reaktion

(n groß) + H2O ⇒

⇒ (n klein) +

+ (n klein) + …

Poly-D-Glucose wird zerkleinert bis nur noch Maltose und Maltotriose vorhanden ist. Das Enzym ist außerdem in der Lage, mit 1-6-verzweigten Zuckerketten (Amylopectin) umzugehen; die zusätzlichen Endprodukte sind Limit-Dextrine.[3][4]

Wechselwirkungen

Das im Mund gebildete Ptyalin dient zur Zerlegung der Stärke. Dieser Aufspaltungsvorgang kann durch bestimmte Lebensmittel, etwa durch Früchte, die Fruchtsäuren enthalten, stark behindert werden. Als Folge dieser unzureichenden Zerlegung der Stärke durch Inaktivierung des Ptyalins kann es zu Gärvorgängen der Stärke im Gastrointestinaltrakt und daraus resultierenden Beschwerden wie Blähungen (Flatulenz) kommen.

Einzelnachweise

- ↑ UniProt P04745

- ↑ Perry GH, Dominy NJ, Claw KG, et al: Diet and the evolution of human amylase gene copy number variation. In: Nat. Genet. 39. Jahrgang, Nr. 10, Oktober 2007, S. 1256–60, doi:10.1038/ng2123, PMID 17828263, PMC 2377015 (freier Volltext).

- ↑ *D'Eustachio/Nichols/reactome.org: Digestion of linear starch (amylose) by extracellular amylase

- ↑ *D'Eustachio/Nichols/reactome.org: Digestion of branched starch (amylopectin) by extracellular amylase