Aaron Klug

- Seiten mit Skriptfehlern

- Wikipedia:GND fehlt 2012-06

- Wikipedia:GND in Wikipedia fehlt, in Wikidata vorhanden

- Nobelpreisträger für Chemie

- Biochemiker

- Molekularbiologe

- Hochschullehrer (Cambridge)

- Träger der Copley Medal

- Präsident der Royal Society

- Mitglied der Académie des sciences

- Träger des Order of Merit

- Träger des Louisa-Gross-Horwitz-Preises

- Brite

- Geboren 1926

- Mann

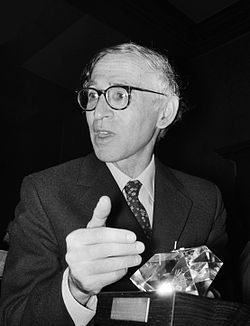

Sir Aaron Klug, OM (* 11. August 1926 in Želva, Distrikt Vilnius, Litauen) ist ein britischer Biochemiker und Molekularbiologe südafrikanischer Herkunft.

Leben

Aaron Klug ist der Sohn von Bella Silin Klug und Lazar Klug, einem litauischen Viehhändler.[1] Sekundärquellen geben oft Johannesburg, Südafrika als Geburtsort an, doch nach seinen eigenen autobiografischen Angaben wurde Klug in Zelvas geboren. Als er zwei Jahre alt war, emigrierte die Familie nach Durban in Südafrika. Hier besuchte Aaron das Gymnasium und interessierte sich frühzeitig für Naturwissenschaften. Besonders faszinierte ihn das Buch Mikrobenjäger von Paul de Kruif. Nach einem medizinischen Vorsemester begann Klug ein Medizin-Studium an der University of the Witwatersrand in Johannesburg. Außerdem schrieb er sich für die Gebiete Chemie, Mathematik und Physik ein. Das Grundstudium schloss er 1945 ab, wechselte dann zum Masterstudium der Physik an die Universität Kapstadt. Seine Diplomarbeit schrieb er über Röntgenstrukturuntersuchungen an Kristallen.

1949 zog die Familie Klug nach England, wo der Wissenschaftler eine Anstellung im Cavendish Laboratory erhalten hatte. Seine Hoffnung auf Mitarbeit im Forschungsteam von Max Perutz und John Kendrew erfüllte sich allerdings nicht, so dass Klug sich mit Untersuchungen über die Molekularstruktur von Stahl befasste und zu dieser Thematik seine Doktorarbeit schrieb.[1] 1953 gelang ihm der Wechsel an das Birkbeck College in London, wo er mit Rosalind Franklin in der Arbeitgsgruppe von John Bernal zusammenarbeitete. Franklin galt als Mitentdeckerin der Doppelhelix-Struktur der DNA. In diesem College konnte Klug in jahrelanger Forschungsarbeit die Struktur von Viren mittels Röntgenstrahlen untersuchen, insbesondere war ihm die Aufklärung der Tabakmosaikvirus-Struktur gelungen. Nach dem Tod von Rosalind Franklin konnte Aaron Klug zusammen mit Kenneth Holmes die Forschungen über Virenstrukturen fortsetzen und schließlich das neue Teilgebiet der kristallografischen Elektronenmikroskopie ausarbeiten. Als der Britische Medizin-Forschungsrat in Cambridge ein neues Labor für Molekularbiologie eingerichtet hatte, wechselte Klug an diese Forschungseinrichtung. 1986 wurde Klug, der inzwischen weltweit als Experte auf dem Gebiet der Röntgenstrukturuntersuchungen von Viren galt, zum Direktor dieses Labors berufen.[1]

Aaron Klug ist seit 1948 verheiratet mit Liebe Bobrow, einer Choreographin. Die beiden haben zwei Söhne, Adam (* 1954) und David (* 1963).

Klug ist Professor für Molekularbiologie des Institute for Medical Research an der Universität Cambridge.

Auszeichnungen

Klug erhielt 1982 den Nobelpreis für Chemie für die Entwicklung der kristallographischen Elektronenmikroskopie und die Untersuchung der Struktur biologisch wichtiger Nukleinsäure-Protein-Komplexe. In seiner Nobelpreisrede erinnerte er an Rosalind Franklin, deren wissenschaftlicher Mitarbeiter er war und die mit ihren Röntgenbeugungsdiagrammen wesentlich zur Entschlüsselung der DNA beigetragen hatte.

Für seine Leistungen verlieh ihm die britische Krone den Order of Merit.

Die Niederländische Akademie der Künste und Wissenschaften ehrte Klug 1979 mit dem H.P.-Heineken-Preis für Biochemie und Biophysik und die Columbia University 1981 mit dem Louisa-Gross-Horwitz-Preis.[1]

Literatur

- Nobelpreise. Chronik herausragender Leistungen, Brockhaus, Mannheim - Leipzig 2001, ISBN 3-7653-0491-3. Ausführliche Darstellung zur Entdeckung der Proteindoppelscheibe des Tabakmosaikvirus, der Ausarbeitung der kristallografischen Elektronenmikroskopie und des Schwerpunktes Struktur des Chromatins. S. 798-799.

Weblinks

- Informationen der Nobelstiftung zur Preisverleihung 1982 an Aaron Klug (englisch)

- Porträts und Arbeiten von Aaron Klug

Einzelnachweise

| Personendaten | |

|---|---|

| NAME | Klug, Aaron |

| KURZBESCHREIBUNG | britischer Biochemiker und Molekularbiologe |

| GEBURTSDATUM | 11. August 1926 |

| GEBURTSORT | Želva, Distrikt Vilnius, Litauen |