Satansaffe

Der Satansaffe oder Schwarzer Saki (Chiropotes satanas) ist in vielen Teilen des nördlichen Amazonasgebiets und in den beiden Guyanas beheimatet.

Es gibt zwei anerkannte Unterarten: C. s. satanas ist in Brasilien endemisch und lebt in einem kleinen Gebiet rund um den Tocantin Fluss in der Nähe der Mündung des Amazonas, C. s. chiropotes ist nördlich des Amazonas und östlich des Rio Negro und Orinoco verbreitet. Die Gesamtfläche ihres Verbreitungsgebiets wurde auf 62.911 km² geschätzt [1][2][3][4][5].

Lebensraum

Chiropotes satanas lebt in erster Linie in tropischen Regenwäldern. In Brasilien bewohnen diese Primaten Wälder der Terra Firma und gelegentlich trifft man sie in wieder aufgeforsteten Wäldern an. In Surinam wurde Chiropotes satanas in Regen-, Berg- und Savannenwäldern sowie gelegentlich in Galeriewäldern entlang von Flüssen beobachtet. Satansaffen steigen selten aus den Baumkronen auf den Boden herab. Die meiste Zeit (60%) verbringen sie in den mittleren und oberen Schichten des Waldes [1][3][4][5].

Aussehen

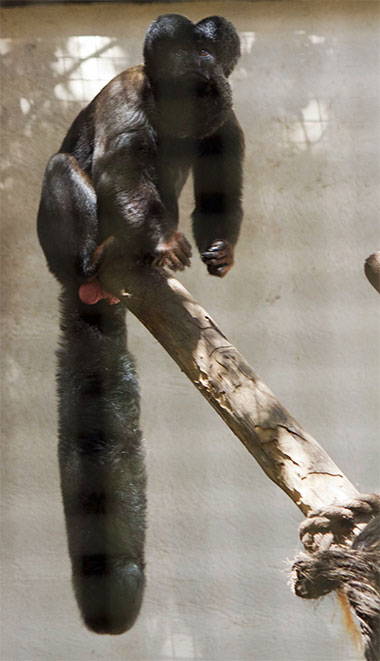

Im Gegensatz zu ihren Verwandten in den Gattungen Cacajao und Pithecia mit ihren langen, struppigen Haaren sind Satansaffen (Chiropotes satanas) eher durch ihre kurze Körperbehaarung sowie durch einen langen buschigen Schwanz charakterisiert. Satansaffen (Chiropotes satanas) unterscheiden sich vom eng verwandten Weißnasensaki (Chiropotes albinasus) durch ihre größeren, schwarzen Bärte und ihren schwarzen Nasen. Die beiden Unterarten sind in erster Linie schwarz, wobei C. s. chiropotes auf dem Rücken leicht gelblich-braun gefärbt ist und C. s. satanas einen dunkelbraunen bis schwarzen Rücken und Schultern hat. Bei beiden Unterarten, (sowie bei C. albinasus) haben Männchen rosa Hoden und Weibchen rosa Schamlippen.

Satansaffen sind leicht sexuell dimorph, wobei Männchen durchschnittlich 3 kg und Weibchen 2,6 kg schwer werden. Die Kopf- Rumpflänge reicht von 32,7 bis 48,0 cm und die Schwanzlänge von 37,0 bis 46,3 cm. Ihre Hinterbeine sind etwas länger als die Vorderbeine. Satansaffen haben kleine Daumen, die kaum den anderen Fingern gegenübergestellt werden können. Der Fuß spreizt sich seitlich etwas ab und die Fußwurzel weist eine erhöhte Beweglichkeit auf, eine Eigenschaft, die mit ihrer Gewohnheit in Verbindung gebracht wird, bei der Nahrungsaufnahme auf den Hintergliedmaßen zu sitzen [1][6][2][7][4][8].

Fortpflanzung

Über das Fortpflanzungssystem bei Chiropotes satanas in der Natur ist wenig bekannt. Sie leben und interagieren vor allem in sozialen Gruppen mit mehreren Männchen und Weibchen. Gruppen, in denen Monogamie vorherrscht, wurden nur selten beobachtet [2][9][10][4].

Trotzdem konnte eine Paarung in Gefangenschaft beobachtet werden, obwohl es sich dabei um einen weiblichen Weißnasensaki (Chiropotes albinasus) und einen männlichen Satansaffen (Chiropotes satanas) handelte, und wodurch ein hybrider Nachwuchs hervorging. Dabei konnte man festgestellen, dass sich die weibliche Ano-Genitalregion leuchtend rot färbte, was die Empfängnisbereitschaft anzeigte. Das Weibchen dies mit, indem es sich vor das Männchen legte und ihm die roten Stellen entgegenreckte. Sowohl das Weibchen als auch das Männchen gaben während der Paarung Schnurrlaute von sich [2][9][10][4].

Über Paarungszeiten und -verhalten in freier Wildbahn gibt es nur wenige Informationen. Geburten scheinen zu Beginn der Regenzeit im Dezember oder Januar stattzufinden. Dies deckt sich mit dem Beginn der Zeit, in der mehrere Baumarten der Gattung Eschweilera Früchte tragen, die den Satansaffen als Nahrung dienen. [1][7][4]. Alle weiteren Informationen zur Reproduktion der Satansaffen (Chiropotes satanas) basieren auf Beobachtungen des Nachwuchses, der aus einer Paarung zwischen einem weiblichen Chiropotes albinasus und einem männlichen Chiropotes satanas in Gefangenschaft hervorging. Aufgrund dieser Beobachtungen geht man von einer Tragzeit von vier bis fünf Monaten aus. Der hybride Nachwuchs war im Alter von drei Monaten entwöhnt und in der Lage, sich unabhängig fortzubewegen [1][7][4].

Ein interessantes Merkmal bei Säuglingen von Chiropotes satanas ist ihr Greifschwanz. In freier Wildbahn sowie bei dem Mischling in Gefangenschaft konnte man beobachten, dass der Schwanz in den ersten beiden Lebensmonaten zum Greifen geeignet ist und dazu verwendet wird, sich an die Mutter zu klammern. Im Alter von etwa zwei Monaten verliert der Schwanz diese Fähigkeit [1][7][4].

Da es noch keine längerfristigen Studien gibt, kann man kaum etwas über die Lebenserwartung dieser Affen sagen. Von verwandten Arten weiß man, dass sie bis zu 20 Jahre alt werden.

Gruppenleben

Chiropotes satanas leben in relativ großen Gruppen von etwa 8 bis 40 Tieren, die aus mehreren geschlechtsreifen Männchen und Weibchen und deren Nachwuchs bestehen. Größere Gruppen teilen sich während der Nahrungssuche in kleinere Trupps von ungefähr neun Tieren auf. Die Trupps bewegen sich relativ schnell von einem Futtergebiet zum anderen, so schnell, dass hin und wieder einzelne Individuen aus der Gruppe für Tage oder Wochen verloren gehen. In diesen Fällen schließen sich die verloren Affen Gruppen von Klammeraffen (Ateles) oder gemischten Gruppen aus Gehaubten Kapuzinern (Cebus apella) und Totenkopfaffen (Saimiri sciureus) an. Satansaffen (Chiropotes satanas) nutzen eine Vielzahl von Bäumen als Schlafplatz, die sie nie in aufeinanderfolgenen Nächten aufsuchen.

Verhalten, Kommunikation

Satansaffen bewegen sich vierbeinig und kletternd in den Bäumen fort, wobei sie manchmal auch springen. Satansaffen (Chiropotes satanas) fressen typischerweise in vierbeiniger Position, hängen aber manchmal auch mit den Hinterbeinen im Geäst, um an Früchte zu gelangen, die anders nicht erreichbar wären. Wenn sie auf den Hinterbeinen sitzen, drapieren sie ihren "Nicht-Greifschwanz" oft um Zweige und Äste, um zusätzlichen Halt zu erlangen. Ein interessantes Verhalten, das man bei Chiropotes satanas beobachten kann, ist das Zusammenkauern zweier oder mehrerer Affen, indem sich sich dicht aneinander drängen und sich umarmen. Diese Position wird für etwa 23 Sekunden gehalten und ist von Lautäußerungen wie Warnrufen oder Zirpen und von Schwanzwedeln begleitet [1][6][2] [11][10][7][4][5][8].

Satansaffen legen bei der Nahrungssuche während eines Tages durchschnittlich 2,5 bis 3,5 km zurück. Die Größe der Reviere wurde noch nicht genauer ermittelt, aber man schätzt sie auf 75 bis 250 ha [1][7][4].

Satansaffen (Chiropotes satanas) verwenden eine Vielzahl an Lautäußerungen sowie Körpersprache um miteinander zu kommunizieren. Wie bei vielen baumlebenden Primaten, die wegen der dichten Blätter nur eingeschränkt Sichtkontakt haben, sind Laute ist ein wichtiger Weg, um Kontakt zu Artgenossen zu halten. Es gibt noch keine umfangreichen Studien über die Lautäußerungen der Chiropotes satanas, aber einige Rufe wurden wiederholt beobachtet und aufgezeichnet.

So bedeuten z.B. leise Zwitscherlaute Zufriedenheit und werden während des Fressens wiedergegeben, jedoch wurden schrille Vokalisationen von einer Gruppe aufgenommen, als sie Raupen fraß, saisonal reichlich im östlichen brasilianischen Amazonasgebiet auftreten. Ansteigende, hohe Pfiffe, die scharf und durchdringend beginnen, werden für etwa eine Sekunde gehalten, um dann abrupt zu enden, werden als Kontaktrufe gewertet. Werden diese Laute sehr intensiv wiedergegeben, handelt es sich um Alarm- oder Warnrufe. Ein schriller Schrei, wie ein Vogel, ertönt auch, wenn sie sich gestört fühlen. Das Weibchen gibt schnurrende Laute vor der Paarung wieder, das Männchen während der Paarung. Der oben beschriebenen Mischling macht ähnlich klingende Geräusche, wenn er gesäugt werden wollte und die Hilfe der Mutter benötigte, um an die Brustwarzen zu gelangen. Die Lautäußerungen des Jungen führten dazu, dass die Mutter ähniche Geräusche von sich gab, was wiederum die Aufmerksamkeit des Männchens erregte. Laute Schreie des Jungen veranlassten Mutter wie Vater, sofort mit ihren Aktivitäten aufzuhören, und die Situation zu untersuchen.

Schwanzwedeln wurde in einer Reihe von Situationen und Zusammenhängen beobachtet. Häufig als ein Zeichen von Aufregung gewertet, kann es aber auch als stilles Signal dazu dienen, Artgenossen auf Distanz zu halten [1] [4] [5].

Nahrung

Als Früchtefresser ernähren sich Satansaffen hauptsächlich aus unreifen Steinfrüchten mit hartem Kern. Man hat beobachtet, dass sie mindestens 53 verschiedene Arten von Samen fessen und besonders gern von der Paranuss-Familie (Lecythidaceae). Ihr spezialisiertes Vordergebiss ermöglicht es ihnen, sehr harte Früchte zu öffnen, um an den jungen, relativ weichen Samen zu gelangen. Durch den Verzehr junger, unreifer Samen erschließt sich Chiropotes satanas nicht nur eine Ressource, die für andere Tiere unerreichbar ist, sondern vermeidet so auch die Aufnahme von Giften, wie sie oft in weichen, reifen Früchten vorhanden sind. Die Fähigkeit, die harten Schalen unreifer Samen und Früchte aufzubrechen, verschafft den Satansaffen den Vorteil, auch jene Bäume zu nutzen, die nur selten alle Früchte bis zu jenem Reifegrad tragen, den andere Primaten benötigen, um sie verzehren zu können.

Die Nahrung der Satansaffen besteht zu 66 % aus diesen harten Samen, was sie zu den effizientesten Samenverbreitern in ihrem ökologischen System macht. Sie ergänzen diese Samennahrung mit reifen Früchten, Blüten, Blattstängeln und Gliederfüßern. Studien in Brasilien, Surinam und Venezuela zeigten, dass Satansaffen 10 verschiedene Arten von Gliederfüßern fressen und 85 verschiedene Pflanzenarten nutzen. Die häufigsten Gliederfüßer, die gefressen werden, sind Raupen, Termiten und Gallwespen . Gliederfüßer machen normalerweise nur einen relativ geringen Aneil der Nahrung aus, nur während der Spitzenzeiten in denen diese Tiere häufig sind, etwa zwei oder dreimal im Jahr, greifen sie darauf zurück. Beim Fangen dieser Beute zeigen Satansaffen große Geschicklichkeit und Wendigkeit. Zum Beispiel sind einige Affen dabei beobachtet worden, wie sie Larven aus dem Körper von Gallwespen mit einem Durchmesser von 4 mm entfernt haben oder wie sie Termiten an den Haaren ihrer Arme hochkrabbeln ließen, nur um sie dann bequem greifen und fressen zu können.

Durch die Besetzung der höchsten Ebenen der Baumkronen und durch ihre Körpergröße gelingt es Satansaffen (Chiropotes satanas) häufig, ihren Fressfeinden zu entgehen. Vierbeiniges Springen macht es ebenfalls schwer, sie zu verfolgen. Harpyien , Jaguare und Menschen sind die wichtigsten Feinde von Chiropotes satanas [2][4][8].

Chiropotes satanas gilt als vom Aussterben bedroht, da ihr Lebensraum schrumpft und Jagd auf sie gemacht wird. Das Washingtoner Artenschutzübereinkommen (CITES) listet beide Unterarten seit 1977 in Anhang II .